Ikhbar.com: Program makan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus menjadi perhatian publik. Isu yang muncul beragam, dari distribusi yang timpang, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga maraknya kasus keracunan di sekolah. Padahal, sejarah Islam telah lama menyuguhkan pelajaran berharga bahwa perkara pangan bukanlah melulu soal kebutuhan hidup, tetapi juga sarana ibadah dan wujud tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Profesor Marwan Haddad, pakar pangan dan teknik lingkungan dari An-Najah National University, Palestina menegaskan bahwa sejak awal Islam telah mengaitkan pangan dengan empat pilar yang kini diadopsi Badan Pangan Dunia (FAO), yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

“Islam mengajarkan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ibadah, bukan hanya urusan duniawi,” ujar Prof. Haddad dalam Food Production and Food Security Management in Muslim Civilization (2020), di Muslim Heritage, dikutip pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Baca: Kuliner Islam Pelopor Makanan Sehat Dunia

Konsep fard kifayah (kewajiban kolektif) dalam pertanian menjadi landasan penting. Menurut ulama klasik seperti Al-Qurtubi, mengolah tanah merupakan kewajiban bersama. Jika sebagian masyarakat telah melaksanakannya, maka yang lain terbebas dari tanggung jawab tersebut. Dengan prinsip ini, negara memikul tanggung jawab memastikan ketersediaan pangan bagi rakyat.

Pada masa Rasulullah Muhammad Saw, para muhtasib atau pengawas pasar pun ditunjuk untuk mengendalikan mutu dan distribusi pangan. Tugas mereka meliputi menjaga keadilan harga, mencegah kecurangan, hingga memastikan keamanan makanan.

“Sistem ini memberikan perlindungan konsumen jauh sebelum hadirnya lembaga pengawas pangan modern,” tulisnya.

Baca: Ayat-ayat Ketahanan Pangan

Distribusi pangan

Sejarah Islam mencatat tradisi panjang distribusi pangan gratis. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, menghadapi paceklik besar pada tahun 18 H, yang dikenal sebagai Al-Remadah. Saat itu ribuan orang kelaparan, hewan mati, dan tanah mengering.

Sayyidina Umar pun mengambil langkah tegas, yaitu dengan menunda pungutan pajak, membangun dapur darurat, serta meminta bantuan pangan dari Mesir. Bahkan, Khalifah Umar menolak menikmati makanan enak sebelum rakyatnya tercukupi. Ia hanya makan roti kering dicampur minyak zaitun.

“Pemimpin memberi teladan dengan hidup sederhana. Itu bagian dari manajemen krisis yang efektif,” tulis Prof. Haddad.

Lembaga Bayt al-Mal (kas negara) kemudian berkembang sebagai pusat kesejahteraan sosial. Dana zakat, pajak pertanian, dan wakaf dikelola untuk membantu fakir miskin, yatim, serta janda. Perannya melampaui fungsi kas negara modern karena langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan.

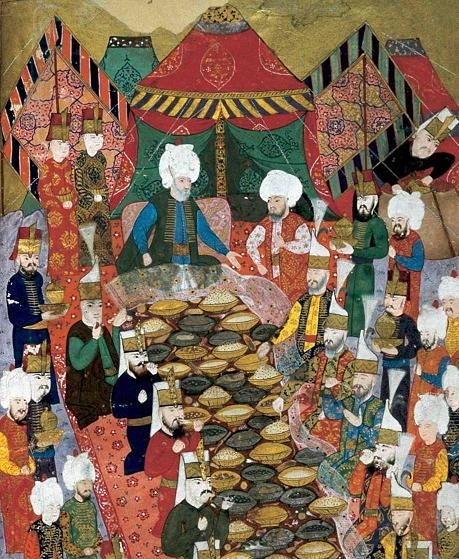

Pada masa Kekhalifahan Ottoman, sistem ini menjadi lebih terstruktur melalui takiyeh atau rumah singgah. Lembaga sejenis dapur umum ini menyediakan makanan gratis tiga kali sehari bagi orang miskin dan musafir. Contoh paling terkenal adalah Takiyeh Ibrahimiyah di Hebron, Palestina, yang sejak abad ke-13 hingga kini masih membagikan ribuan porsi makanan setiap hari, terutama di bulan Ramadan.

“Tradisi dapur umum Ottoman adalah teladan distribusi pangan gratis berbasis wakaf yang konsisten dan berkelanjutan,” jelas Prof. Haddad.

Di Andalusia, ketahanan pangan ditopang oleh ilmu agronomi. Ilmuwan Muslim seperti Ibn al-‘Awwam menulis karya pertanian rinci, dari teknik irigasi hingga rotasi tanaman. Standar kualitas gandum dijaga dengan pengawasan ketat untuk mencegah penipuan dan kontaminasi. Andalusia pun menjadi salah satu wilayah paling produktif di Eropa abad pertengahan.

Baca: Begini Cara Nabi Muhammad Perkuat Ketahanan Pangan

Tantangan modern

Meski pernah menjadi pelopor ketahanan pangan, dunia Muslim kini menghadapi paradoks. Banyak negara dengan sumber daya melimpah justru bergantung pada impor.

Prof. Haddad mencatat, sekitar 37% negara Muslim berada di bawah rata-rata indeks produksi pangan global. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap gejolak harga dan tekanan politik internasional.

Situasi tersebut relevan bagi Indonesia yang tengah menjalankan program makan bergizi gratis. Tantangannya bukan hanya terkait anggaran, tetapi juga kualitas distribusi dan keamanan konsumsi. Kasus keracunan pelajar akibat makanan sekolah memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan.

“Dalam sejarah Islam, mutu pangan diawasi secara ketat oleh muhtasib yang melindungi masyarakat dari produk berbahaya,” tulisnya.

Indonesia dapat meniru praktik takiyeh Ottoman. Distribusi pangan gratis tidak perlu sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dapat diperkuat melalui filantropi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Dengan cara ini, keterlibatan masyarakat meningkat dan program menjadi lebih berkelanjutan.

Baca: Pajak Naik, Ibnu Khaldun: Gol Bunuh Diri Ekonomi

Benang merah sejarah

Sejarah Islam menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama peradaban. Dari strategi Umar bin Khattab menghadapi paceklik, lembaga Bayt al-Mal, hingga tradisi dapur umum Ottoman, semuanya menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar manusia.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada. Ini soal menjaga martabat manusia agar terhindar dari kelaparan,” kata Prof. Haddad.

Pesan ini sejalan dengan program makan bergizi gratis di Indonesia dengan memastikan setiap anak memperoleh gizi yang layak demi masa depan bangsa.

Benang merahnya jelas, Islam mengajarkan bahwa memberi makan orang lapar adalah ibadah sekaligus kewajiban kolektif. Program modern seperti makan gratis akan lebih kuat jika meneladani prinsip sejarah. Dengan pengawasan ketat, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi zakat dan wakaf, Indonesia berpeluang menjadikan ketahanan pangan sebagai kekuatan bangsa.

Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak cukup dipandang hanya sebagai strategi ekonomi. Ia merupakan fondasi stabilitas, solidaritas, dan keberlanjutan peradaban, sebagaimana pernah ditunjukkan Islam pada masa keemasannya.