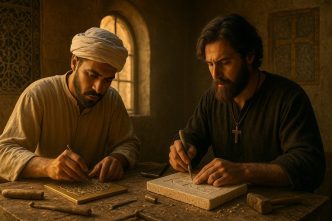

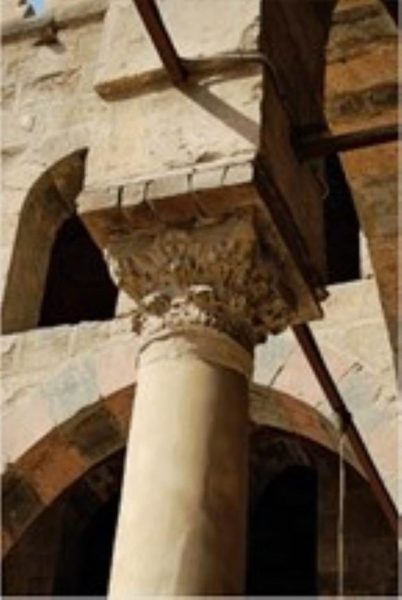

Ikhbar.com: Di tengah benteng kuno Kairo berdiri Masjid Sultan Al-Nasir Muhammad. Di antara kolom batu penyangganya, terdapat hal mengejutkan, yakni pahatan salib. Simbol khas kekristenan itu tidak dimaksudkan sebagai penodaan, tetapi merupakan warisan arsitektur dari bangunan sebelumnya.

Produk seni berharga itu menjadi saksi bahwa peradaban Islam dan Kristen di masa lalu tidak selalu berseberangan.

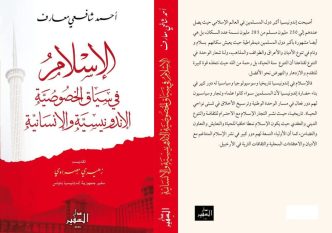

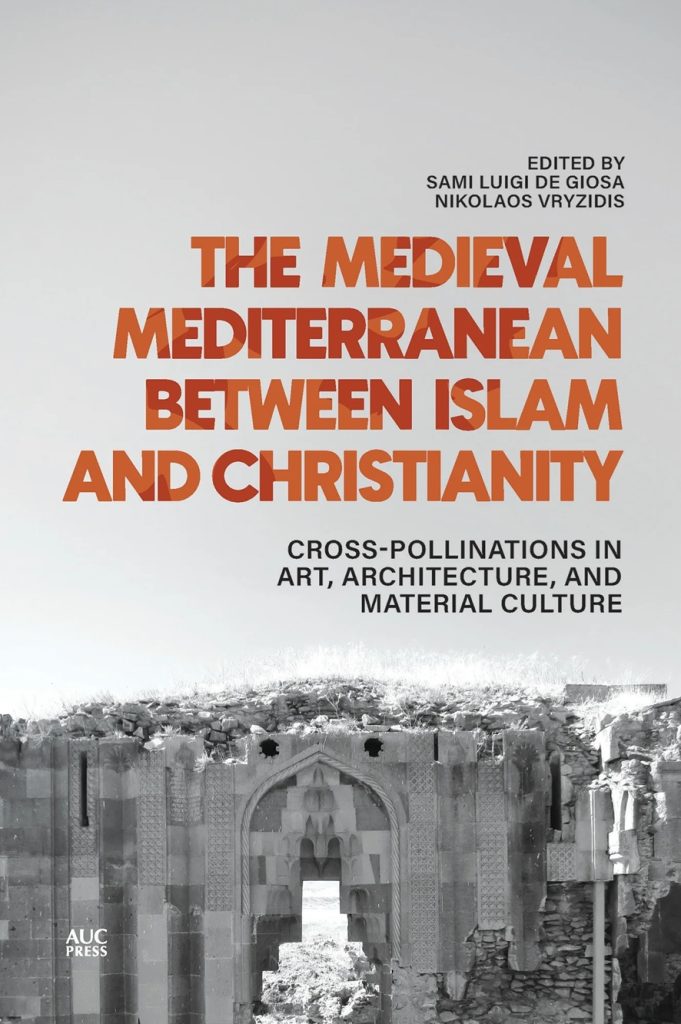

Fakta semacam inilah yang menjadi inti buku The Medieval Mediterranean between Islam and Christianity: Crosspollinations in Art, Architecture, and Material Culture (2025), karya yang mengungkap bagaimana dua peradaban besar di kawasan Mediterania abad pertengahan—Islam dan Kristen—berinteraksi melalui seni. Buku setebal 300 halaman ini disunting oleh dua sejarawan seni, Dr. Sami Luigi De Giosa dari Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab, dan Dr. Nikolaos Vryzidis dari Universitas West Attica, Yunani.

Keduanya menghimpun sepuluh penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan Kristen di masa itu jauh lebih cair dan bersahabat dibanding yang kerap dibayangkan. Bukan melalui diplomasi atau perjanjian politik, melainkan lewat karya seni (keramik, logam, tekstil, dan arsitektur) yang berpindah tangan lintas agama dan wilayah.

“Mediterania bukanlah wilayah benturan, melainkan persimpangan tempat Islam dan Kristen saling meminjam, saling membentuk, dan saling belajar,” kata De Giosa dalam pengantar bukunya, dikutip dari Muslim Heritage, Kamis, 13 November 2025.

Baca: Jejak Islam di Gereja Katolik

Seni sebagai jembatan dua iman

Kawasan Mediterania, mencakup pantai Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Barat, pada abad pertengahan merupakan pusat pertukaran besar. Kapal-kapal mengangkut bukan hanya barang dagangan, tetapi juga gagasan, simbol, dan estetika.

Buku ini menunjukkan bagaimana benda seni menjadi sarana diplomasi kultural yang alami. Misalnya, keramik Islam berhiaskan kaligrafi Arab ditemukan menghiasi dinding luar gereja di Italia, Prancis, dan Jerman. Benda itu dikenal sebagai bacini (mangkuk atau piring keramik) dari dunia Islam yang ditanamkan ke fasad gereja sebagai ornamen indah.

Sebaliknya, simbol Kristen seperti salib juga muncul di masjid, seperti terlihat di Kairo. Kolom dengan salib di Masjid Sultan Al-Nasir muncul karena praktik spolia, yaitu pemanfaatan ulang elemen arsitektur lama dari bangunan lain, bukan karena provokasi.

Contoh lain, lempengan batu Bizantium yang dulu menjadi bagian dari Hagia Sophia dipindahkan ke Mausoleum Sultan Sulaiman Agung, lalu ke salah satu masjid kekaisaran Ottoman. Proses ini bukan penaklukan simbolik, melainkan penghargaan terhadap keindahan dan sejarah benda tersebut.

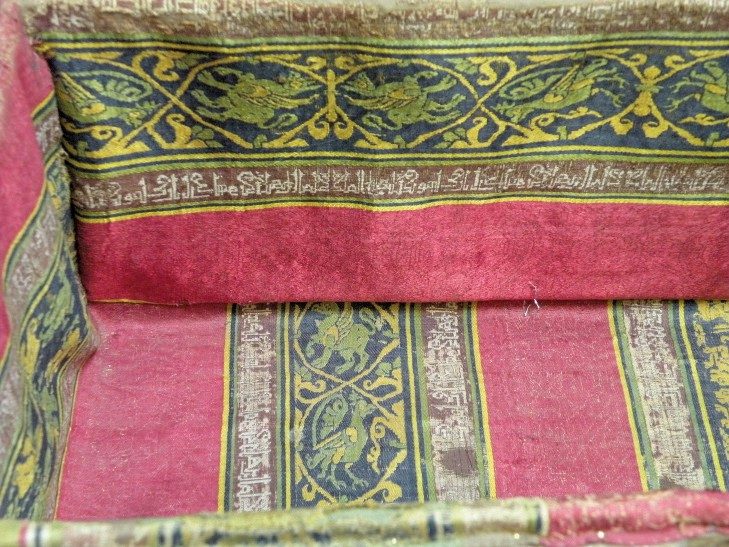

Pertukaran juga terjadi di ranah tekstil. Umat Kristen Koptik di Mesir mengadopsi gaya kain mewah Islam yang disebut tiraz, biasanya berhiaskan inskripsi Arab, lalu menambahkan tulisan Koptik dan simbol Kristen. Hasilnya adalah kain dengan identitas ganda, Islam sekaligus Kristen.

Buku ini bahkan menyingkap pengaruh muqarnas (hiasan kubah sarang lebah khas Islam) yang ditemukan di gereja-gereja Anatolia dan Mosul. Dekorasi itu digunakan tanpa kehilangan makna spiritualnya, menjadi bukti bahwa seni mampu menembus batas keyakinan.

Baca: Mengunjungi Gereja di Afrika Selatan yang Kini Jadi Markas Gerakan Pro-Palestina

Pertemuan yang melampaui doktrin

Para editor memperkenalkan istilah baru, aesthetic space atau ruang estetika, yakni ruang simbolik tempat karya seni berfungsi melampaui sekat agama. Di ruang ini, benda seni Islam dapat dihargai oleh umat Kristen, dan sebaliknya.

“Dalam dunia di mana batas antara Islam dan Kristen tampak tegas, karya seni justru menunjukkan betapa cairnya hubungan itu,” tulis De Giosa dan Vryzidis.

“Apa yang orang sentuh, bangun, dan doakan memberi petunjuk bahwa perbedaan agama tidak selalu memisahkan,” lanjut mereka.

Dalam konteks ini, buku tersebut menantang pandangan bahwa penggunaan simbol agama lain adalah hal tabu. Meski Islam menolak simbol salib secara teologis, kehadirannya di masjid menunjukkan penghormatan terhadap nilai estetika, sebuah pengakuan bahwa keindahan bisa berdiri di atas perbedaan iman.

Menariknya, para pengrajin masa itu bekerja dengan logika sederhana: siapa pun yang membayar akan mereka layani, tanpa memandang agama.

“Yang penting adalah keterampilan, gaya, dan keindahan,” kata De Giosa.

Seni pun menjadi bahasa universal yang menyatukan patron dan seniman dari dua dunia berbeda.

Baca: Khianat Barat terhadap Peradaban Islam

Pelajaran dari masa silam

Lebih dari sekadar kumpulan penelitian arkeologis, buku ini menghimpun hasil riset penting sekaligus membawa pesan moral kuat bahwa sejarah membuktikan koeksistensi bukan mitos. Islam dan Kristen pernah hidup berdampingan dalam kehidupan sosial, imajinasi, dan ekspresi seni.

Bagi masyarakat masa kini, terutama di era ketika identitas agama sering dijadikan garis pemisah, temuan ini menawarkan sudut pandang baru. Masa lalu membuktikan bahwa perbedaan tidak selalu berarti permusuhan, dan dialog lintas iman bisa tumbuh dari hal-hal sederhana seperti ukiran batu, kain, atau wadah keramik.

Dalam konteks pasca-9/11, ketika dunia kembali menyoroti hubungan antara Islam dan Barat, karya ini menjadi pengingat penting bahwa seni telah menemukan jalan damai jauh sebelum manusia melakukannya.

Dr. Vryzidis menulis bahwa kawasan Mediterania abad pertengahan merupakan “zona kontak yang kaya akan keberagaman bahasa dan keyakinan.” Di sinilah muncul inspirasi bagi dunia modern untuk melihat melampaui batas, bukan membangun dinding.

Melalui penelusuran mikrohistoris, buku ini memperlihatkan bahwa dua agama terbesar di dunia pernah saling belajar, saling meminjam, dan saling menghormati melalui benda-benda yang mereka ciptakan.

Seni, dalam konteks itu, menjadi warisan spiritual dari masa ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk berjauhan.